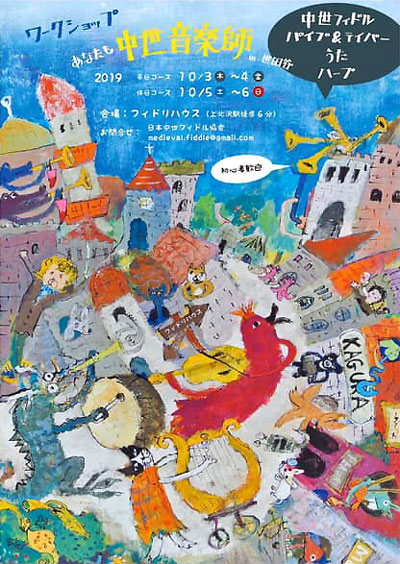

© 吉野剛広 YOSHINO Takahiro

人の心によりそう音色 ♪ 中世フィドル

中世のヨーロッパにおいて、音楽は、人の心のどんな部分をしめていたのか・・

音の溢れている現代からは、想像もつきません。

中世フィドルのことをを知ってもらいたくて、弾いてもらいたくて、中世フィドル協会を立ち上げました。

吉野剛広さんが描いてくださった赤い鳥 フィドリ が、世界中に羽ばたきます。

フィドル奏者 ♪ 日本中世フィドル協会代表 上田華央

© 吉野剛広 YOSHINO Takahiro

人の心によりそう音色 ♪ 中世フィドル

中世のヨーロッパにおいて、音楽は、人の心のどんな部分をしめていたのか・・

音の溢れている現代からは、想像もつきません。

中世フィドルのことをを知ってもらいたくて、弾いてもらいたくて、中世フィドル協会を立ち上げました。

吉野剛広さんが描いてくださった赤い鳥 フィドリ が、世界中に羽ばたきます。

フィドル奏者 ♪ 日本中世フィドル協会代表 上田華央

【協会公式イベント】毎月開催

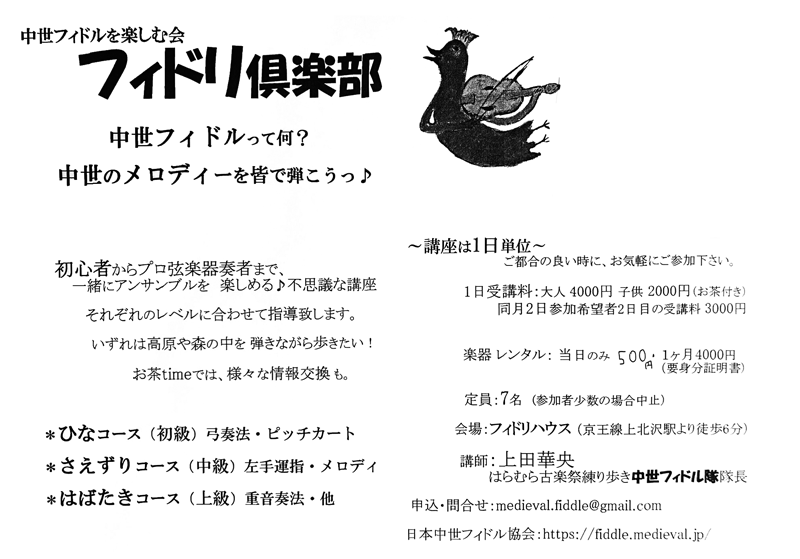

中世フィドルを楽しむ会 フィドリ倶楽部

今後の開催予定(すべて 14時~16時30分)

12月 23日(月), 29

2025年1月 19, 25, 26

会場 フィドリハウス(東京都世田谷区上北沢)

一日受講料 大人 4,000円(同月2日参加を希望者は2日目 3,000円)/子供 2,000円

定員 6名(参加希望者少数の場合は中止)/お茶付き/初心者歓迎

楽器貸出可(当日のみ 500円 / 月4,000円 要身分証明書)

講師 上田華央(中世フィドル)

フィドル初心者からプロ弦楽器奏者まで、一緒にアンサンブルを楽しめる不思議な講座です。

貸し楽器がありますので、楽器をお持ちでない方もご参加いただけます!

参加者の皆さんそれぞれのレベルに合わせて指導いたします。

♪ひなコース(初級) 弓奏法、ピッチカート

♪さえずりコース(中級) 左手運指、メロディ

♪はばたきコース(上級) 重音奏法、他

(現在、開催情報はありません)

ここには、日本国内で開催される、[演奏に中世フィドルが含まれるコンサートやライヴ]、[中世フィドルが活躍したであろう時代(中世~ルネサンス期)の音楽についての講座]、[中世フィドルに関わりのあるイベント]を掲載しています。ヴィエール、フィーデルなど、呼称は問いません。

掲載にあたっては、主催者、出演者、関係者、公開されているウェブサイトなどからの情報をもとに慎重を期しておりますが、誤記があった場合、主催者によって内容が変更された場合などでも、日本中世フィドル協会では一切の責を負うことはできません。

情報をご利用になる際には、ご自身にて情報を再確認していただきますようお願いいたします。

14世紀の写本に描かれた音楽家

14世紀の写本に描かれた音楽家

「中世フィドル」ってどんな楽器?

ここで「中世フィドル」と呼んでいるのは、中世にヨーロッパで演奏された擦弦楽器で、12世紀ごろにはすでに存在していました。

この楽器は、古い書物のなかで紹介され、さまざまな写本や絵画にも多数描かれています。

俗謡や宗教曲で美しい旋律を奏でたり、歌の伴奏をしたり、リズミカルな舞曲を奏でたり、ドローン(長~い音)を弾いて仲間を支えたりと、中世、ルネサンス時代の花形楽器でした。

「ヴァイオリン」や「フィドル」とは違うの?

一方、ヴァイオリンの完成は16世紀。現代ではおおまかに、クラシックを演奏するものが「ヴァイオリン」、

アイルランドなどの伝統音楽、民族音楽、舞曲を演奏するものがフィドル」と読ばれていますが、どちらも楽器としてはほぼ同じものです。

しかし「中世フィドル」は、弦の数もさまざまで、調弦法も現代と異なるため、同じ「フィドル」という呼び名ではややこしくなってしまいます。

では昔はどうだったかというと、「フィドル(英語)」「ヴィエール(仏語)」「フィーデル(独語)」など、これまたさまざまに呼ばれていたようです。

「中世フィドル」という呼び名について

そこで、日本中世フィドル協会では、呼び方の混乱を避けるために、この楽器を「中世フィドル」と呼ぶことにいたしました。

ヴァイオリン出現前に用いられた擦弦楽器のうち、ヴィオール属(ヴィオラ・ダ・ガンバなど)にあてはまらない楽器の、ゆるい総称として「中世フィドル」の語を使用してまいります。

あくまで、楽器の呼び方による混乱を避けることが目的ですので、他の呼称を否定するわけではありません。ご理解いただければ幸いです。

現代製作されている中世フィドル(マルコ・サレルノ氏作)

現代製作されている中世フィドル

(マルコ・サレルノ氏作)

「中世フィドル」の製作について

当時の楽器について、楽器の完成形はさまざまな書物に描かれているものの、その製作についてはなにも資料が残されていません。

おそらく、楽器職人だけでなく、修道士なども自ら製作していたのではないかと考えられていますが、断定的なことはなにもわかっていません。

「これが中世フィドルだ」と断定できる楽器も、その設計図も、1つたりとも現存していないのです!

そこで、現代の楽器製作家たちは、絵画や彫刻、古い教会の壁画などから寸法や構造を想像して、中世フィドルを製作しています。

その多くは、ヴァイオリンやヴィオラ奏者が弾きやすいように、ヴァイオリンやヴィオラに近い寸法で、弦が4本または5本のものです。

「中世フィドル」の調弦法について

調弦法は古い書物にいくつか記されていますが、現代のヴァイオリン、ヴィオラ奏者の感覚からはかけ離れているものも多いため、

現代のヴァイオリン、ヴィオラと同様の 5度調弦 や、古い調弦法の一種でありながら比較的扱いやすい 5度/4度調弦 で調弦することが多いようです。

当協会では、より中世の響きに近い(であろう) 5度/4度調弦を推奨 しています。

写真上(右)から

4本目まで 中世フィドルの弓いろいろ

5本目 ヴィオラのバロック弓

6本目 ヴァイオリンのモダン弓

弓について

現代(モダン)の弓は、木が反っているので、弓元~弓先まで均等な音がでます。

バロックの弓は、木が弓なりなので、弓の元から真ん中へ音が膨らみ、逆さに真ん中から先へ運ぶにつれ、音の膨らみは減ります。

中世の弓は、バロックよりもさらに「弓」感が増し、木と毛が離れています。このため、弾いていて弾力感があり、腕の圧力がそのまま吸収されるので、音色の変化が作り易いと思われます。

弓の毛(馬のしっぽです)の張り具合は、木のしなりと、毛の長さで決まりますが、毛を弓の木に留める方法として、革ひもで結んだり、蝋で留めたり、木でボックスを作り毛の長さを調整したり、時代により様々な方法が用いられました。

弓に使われる木材は時代によりさまざまです。

モダン弓にはフェルナンブーコ、ブラジルウッドやカーボンファイバーが、バロック弓にはスネークウッドやアイアンウッドが用いられますが、はたしてその昔、中世にはいったどのような材が用いられたのでしょうか……

2017年 神楽坂中世音楽まつり

日時 2017年5月11日(木)- 14日(日)

会場 アートスペース K1 (東京都新宿区神楽坂)

神楽坂中世音楽まつりの発表会の様子をダイジェストでまとめました。

平日コース、土日コース、それぞれ2日間、中世フィドル、パイプ&テイバー、歌、ハープなど、様々に中世音楽を楽しみました。

皆で中世のメロディを合唱しながら、初めての方もいっしょに中世フィドルも弾きました。

中世フィドルだと開放弦でアンサンブルに参加出来るので、弦楽器が初めてでも弾いた感満載ですよ!)

そして、右手に太鼓、左手に笛、さらに足踏みまでいっぺんに!! パイプ&テイバーは超脳トレの世界! 楽しかった!!

2016年 はらむら古楽祭

日時 2016年9月17日(土)- 9月19日(月祝)

会場 長野県諏訪郡原村 第2ペンション・ヴィレッジ周辺

9/17~19 原村古楽祭の様子です。中世フィドル隊4~9人までになりました!

嬉しいよぉぉ~(T.T)

去年は私1人で弾いていたわけで…。

写真は初日の様子です。4回色んな場所を練り歩きました。

主催:音楽の生まれる村「はらむら」実行委員会

企画協力・共催:フォンス・フローリス

後援:原村 原村教育委員会 原村商工会 原村観光連盟 茅野市教育委員会 北杜市教育委員会

© 吉野剛広 YOSHINO Takahiro

© 吉野剛広 YOSHINO Takahiro

設立者

演奏しやすくて素敵な音色の中世フィドルを、より多くの方々に楽しんでいただきたく、ジョングルール・ボン・ミュジシャンの中世フィドル奏者でもある上田華央によって設立。(2018年11月、上田美佐子より改名)

設立趣旨

コンサート、講座、イベントなどを通じて中世フィドルの認知度を上げ、愛好者を増やし、愛好者同士の交流を深めることを目的とする。

主な活動

中世フィドルを楽しむ会「フィドリ倶楽部」

中世フィドルを楽しむ会

「フィドリ倶楽部」

フィドル初心者からプロ弦楽器奏者まで、一緒にアンサンブルを楽しめる講座です。

貸し楽器がありますので、楽器をお持ちでない方もご参加いただけます!

→フィドリ倶楽部の様子はこちら

フィドル初心者からプロ弦楽器奏者まで、一緒にアンサンブルを楽しめる講座です。

貸し楽器がありますので、楽器をお持ちでない方もご参加いただけます!

→フィドリ倶楽部の様子はこちら

中世音楽ワークショップ

中世音楽ワークショップ

中世フィドル、パイプ&ティバー、ハープなどさまざまな楽器や、中世の歌に挑む二日間。

講師3名による集中したレッスンのあとは、皆で中世のメロディーを合奏する充実イベントです。

中世フィドル、パイプ&ティバー、ハープなどさまざまな楽器や、中世の歌に挑む二日間。

講師3名による集中したレッスンのあとは、皆で中世のメロディーを合奏する充実イベントです。

はらむら古楽祭

はらむら古楽祭

はらむら古楽祭にて、中世フィドル練り歩き隊を実施

はらむら古楽祭にて、中世フィドル練り歩き隊を実施

フィドリズ ♪ 投げ銭ライヴ

フィドリズ ♪ 投げ銭ライヴ

イベントの際、中世フィドル3重奏、又は4重奏を企画。協会員有志によるもので、その時々でメンバーは変わります。

イベントの際、中世フィドル3重奏、又は4重奏を企画。協会員有志によるもので、その時々でメンバーは変わります。

オリジナルグッズ販売

オリジナルグッズ販売

Tシャツ、バッグ、シール、ハガキなどのオリジナル・グッズを販売

Tシャツ、バッグ、シール、ハガキなどのオリジナル・グッズを販売

日本中世フィドル協会

日本中世フィドル協会